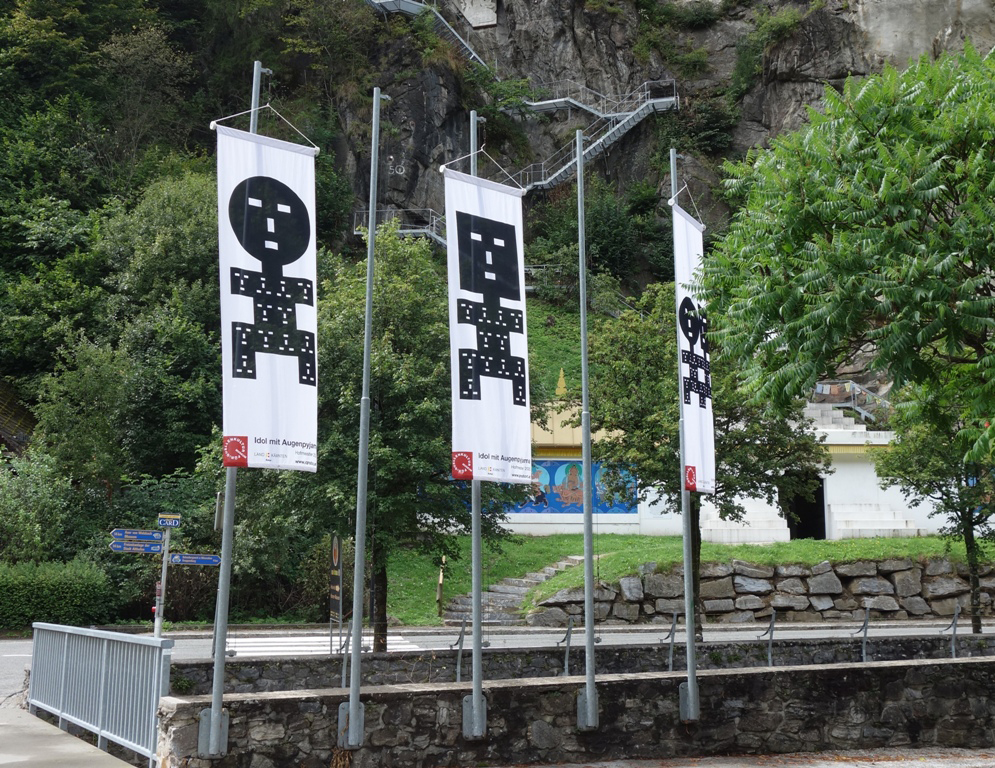

FLAGGE ZEIGEN

Fahnen von Werner Hofmeister markieren besondere Plätze im Görtschitztal.

5 Plätze

12 Fahnen

Brückl – Marktplatz

Eberstein – Kriegerdenkmal

Klein St. Paul – Gemeindeamt und Museum für Quellenkultur

Hüttenberg – Heinrich Harrer Museum

September 2020

Quellen und Fahnen

Zur neuen Exposition des QuellenKulturenMuseums

Hubert Matt, August 2020

Werner Hofmeister – als Hofmeister des QuellenKulturenMuseums – hat im Jahr 2016 die Bushaltestellen des Tales bespielt. Dieses Jahr sind es nicht Großplakate, es sind Fahnen die das Görtschitztal markieren. Die Zitate sind diesmal nicht da – nur einfache Titel. Die Gesamtkonstellation ist nicht einfach. Ein Versuch das Verfahren als Term darzustellen.

Wir haben es mit einem – neuen – Medium zu tun, der Fahne, das Plakat war das Medium der letzten Manifestation des Quellenkulturmuseums. Die Symbole (1und2) stammen aus dem Werkfundus von Hofmeister, sind aber als Muster angelegt, reduzierter als sonst. Die Symbole sind selbst Verschneidungen aus unterschiedlichen Ressourcen, von Hofmeister, aus der Quellenkultur und aus dem Alltag. Diese Konstellation trifft nun auf einen Ort, der durch ein Objekt selbst wiederum als Kulturort ausgewiesen ist, mitunter auch zweifach. Fahnen sind Markierungen, Besitzergreifungen, Auszeichnungen, Erinnerung oder Kundgebungen (Heute ist ein Festtag sagen sie z.B.). Flagge zeigen, bedeutet soviel wie, ich war da, wir sind da. Es ist eine Besetzungsgeste, eine Markierung. Selbst auf dem Mond hat der Mensch eine Fahne gehisst. Fahnenrondelle gehörten ab den 60er Jahren zur touristischen Grundausstattung. Sie versammelten aber Fahnen unterschiedlicher Nationen, sie waren also Objekte der positiven Einstellung zur Multinationalität – zumindest was den Touristen Zuzug anging.

Die Orte sind nicht x-beliebige Orte. Museum, Gemeindeamt und Kriegerdenkmal, drei unterschiedliche Markierungen. Museum und Kriegerdenkmal sind Erinnerungskulturorte, das Gemeindeamt zeigt an, dass der Ort und seine Umgebung unter einen Rechtsstatus fallen, dass sie verwaltet sind. Alle drei sind politische, sprich gesellschaftliche Institutionen.

Im Falle des Museums haben wir wiederum eine Differenz. Das Harrer-Museum ist nicht das Quellenkulturmuseum. Beide sind aber eine spezifische Konstellation bzw. Verbindung von Person (und Werk) und einer spezifischen Kultur – die QuellenKultur einerseits, die Kultur des Himalaya bzw. von Tibet (und des Buddhismus). Beide Kulturen sind präsent und kuratiert durch Personen und ihre kulturelle Aktion, das Herstellen von Kunstwerken im Falle von Werner Hofmeister, das Besteigen von Bergen (als skulpturaler Akt gewissermaßen) im Falle von Heinrich Harrer.

Diese Komplexheit der Orte trifft nun auf die – im Term ausgeschriebene – Komplexheit der Fahnen. Damit werden über einen Ort jene – durch Personen – vermittelten Symbole einer Kultur mit jenen einer anderen Kultur gleichsam verschnitten. Durch die Beflaggung einer Talschaft zeigt das Museum auch seine Präsenz, festigt die Vorstellungen über die Quellenkultur, trägt sie ins Gedächtnis der Orte und Besucher*innen ein. Die Idole beim Harrer-Museum in Hüttenberg sind urtümliche Zeichen, sie sind in der Bezeichnung aber auch ironisch gebrochen. Idol mit Augenpyjama, die Köpfe wiederholen sich im Muster des Nachtgewandes. Zwei Kopfformen, rund und eckig. Eine Figur wird umkreist von möglichen Köpfen, auch eine Anspielung wohl auf den Reiftanz der Knappen. Quadratschädel- und Rundschädelfigur treten gemeinsam auf. Die Figuren sind im Schlaf oder gerade dabei ins Bett zu gehen oder dieses zu verlassen. Ihrem Gesicht entkommen sie dabei nicht.

Die Waffen bei Hofmeister sind zu Monstranzträgern umgeschmiedet, sie kommentieren ein Kriegerdenkmal – jenes in Eberstein. Kriegerdenkmale markieren, dass Kämpfe um Territorien, Religionen oder Ideologien Tote hinterlassen. Arme die sich ausstrecken oder anfassen, sind eine Gegengeste.

SO und DA, ganz einfache Worte. In ihrer Wiederholung verändern sie nicht nur deren Klang, auch ihre Bedeutung. SO, ja genau So! SoSo, in etwa, nicht genau, unklar. Da, ja hier, eindeutig da. DaDa – nicht nur eine Anspielung auf eine Kunstrichtung des 20. Jahrhunderts und auf die ersten Worte von Kindern – als Wiederholung eine Verstärkung und Abschwächung zugleich. DA – in der slowenischen oder kroatischen Sprache – auch JA. 100 Jahre Volksabstimmung – auch dieses historische Datum schwingt bei dieser Aktion von Hofmeister mit. SOS – auch so sind die Zeichen lesbar, Hilfe, die Bedeutungen geraten in einen Trudel, in eine Schwingung. Mehrdeutigkeit, Mehrsprachigkeit – wird bei Hofmeister gefeiert als Ressource der Kultur. Damit bestimmt er auch das Gemeinsame ähnlich wie François Jullien: „Das Gemeinsame ist der Ort, an dem sich die Abweichungen / Abstände entfalten, und die Abstände bringen das Gemeinsame zur Entfaltung.“ 1

Lokales und Universales bringen gegenseitig jenes Dazwischen hervor, das Quelle des täglichen Lebens sein kann. Fahnen liefern sich mitunter dem Wind aus, dem Wetter, Hofmeister liefert die Sprache und die Bilder sich selbst und realen Orten aus. Monstranzen auch hier, die Strahlenkränze um das Q als den angestrichenen Kreis, den durchbrochenen. Als Anstich. Als Symbol der Quellenkultur. Einem Warenkatalog ist dieses Q entstiegen, aufgestiegen zu einem beinahe sakralen Symbol einer, bisher kaum bekannten Kultur. So klar das JA ist, so abgemildert wird das JA JAJA. Als Besänftigung gleichsam. Die Wiederholungen lassen den Sinn ins Wanken bringen, werden zur meditativen Formel. Gleichzeitig intonieren sie eine lautstarke Bestätigung. Da – nirgendwo sonst. Ja – ohne wenn und aber. Die Hände die den Reifen anfassen, sind wie der Querstrich im O, sie öffnen den geschlossenen Kreis, sie geben ihm aber auch den Bewegungsimpuls, nicht Da – weg von Da. Der Reigen wird von Hofmeister, als Querstrichschreiber immer wieder in Gang gesetzt, durchbrochen, ironisiert, gefeiert oder angehalten. Zeichenerfindungen, Wiederholungen, Varianten und Konfrontationen – in diesem Fall mit konkreten Orten – sind die beständigen Verfahren des Künstlers aus dem Görtschitztal. Waren die konkreten Orte im letzten Jahr temporäre Verweilorte, Warteorte, sind es heuer Erinnerungsorte und Orte der Verwaltung, Orte die festhalten, die tradieren, die ordnen, die – gegenüber dem Verschwinden – an Beständigkeit arbeiten.

1 François Jullien: Es gibt keine kulturelle Identität, Berlin, 2017, Seite 80.