JA, JA, JA, NEIN, NEIN, NEIN!

Sprachbilder von Werner Hofmeister

Ausstellung im Kulturzentrum bei den Minoriten

Graz / Österreich

2014

Mit vier Filmen von Ina Loitzl

KuratorIn: Johannes Rauchenberger, Eva Hofmeister

www.kultum.at/eroeffnung-der-ausstellung-ja-ja-ja-nein-nein-nein-sprachbilder

Sprachbilder von Werner Hofmeister

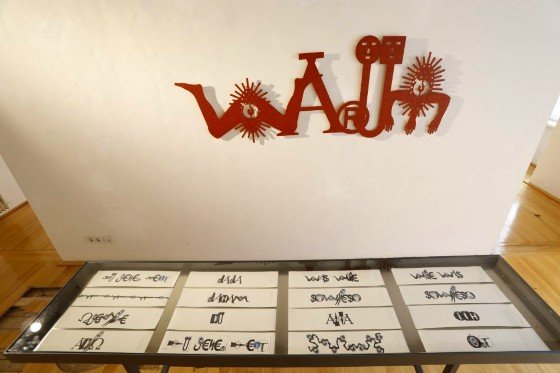

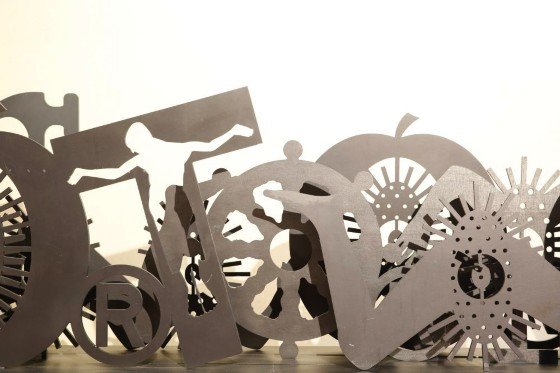

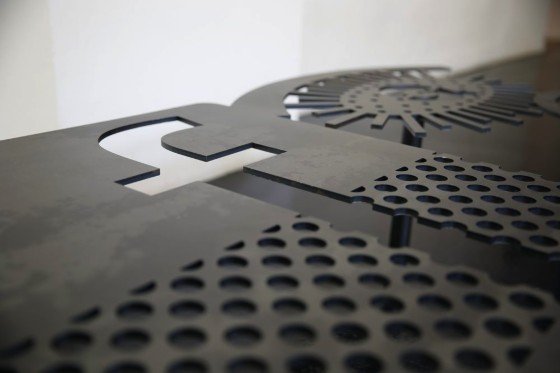

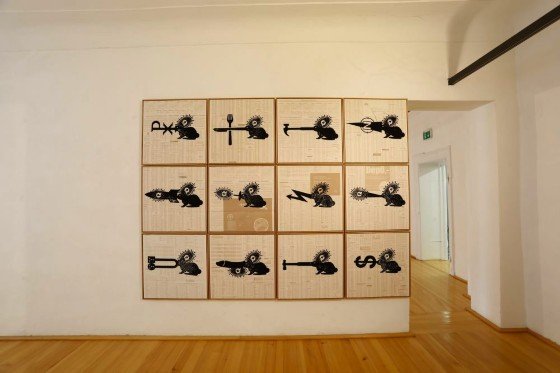

Was ist Schrift? Bloß ein Bedeutungsvehikel? Wann wird Schrift zum Bild und wann werden beide ident? Werner Hofmeister setzt sich seit Jahren mit dem Wechselverhältnis von Bild und Text auseinander. Buchstaben, Laute, Ausrufe, Symbole werden zum Bild umgebaut, als Stempel, als Wortzeile oder als Wortwagen, in Eisen geschnitten. Mit den vier Grundkoordinaten Religion, Sexualität, Geld und Gewalt baut Hofmeister archaische Sprachbilder, die in der Vermengung mit der Logokultur ganz neue Interferenzen und Symbiosen hervorrufen: Sie werden Sprachbilder, fühlbar in der Materialität.

Die Auseinandersetzung mit (Schrift-)Zeichen prägt das künstlerische Schaffen des Kärntner Künstlers Werner Hofmeister, der vor Jahren in Klein St. Paul ein „Museum für Quellenkultur“ gegründet hat. Buchstaben, Laute, das Wechselspiel zwischen Bild und Text oder auch die Sprache selbst sind in seinen Arbeiten von Beginn an allgegenwärtig. Zunächst als Dokumente von Werkprozessen präsent werden sie bald zu Bedeutungsträgern und dann zum Gegenstand der Befragung selbst. Wortspiele, Redewendungen, Phrasen, Textfragmente die wie Werbeslogans anmuten und Zitate werden eigesetzt um auf verschüttete Zusammenhänge hinzuweisen. Formell reduziert sich der Künstler immer mehr. In den großen Arbeiten aus Eisen oder Beton sind es dann oft nicht die Objekte selbst, sondern Leerstellen oder Schattenrisse, die die Bedeutung ausmachen, die Buchstaben, die Worte bilden. Als er 1993 mit der Arbeit zum Quellekomplex beginnt, wird er zum Einbuchstabenschreiber. Das Q wird zum Zentrum seiner Kunst – daraus entspringen zahlreiche Arbeiten im Graubereich zwischen Bild und Schrift. Eine eigene „Zeichen“-sprache oder auch Bilderschrift entsteht. „Das Göttliche (Religion), das Geschlecht (Sexualität), das Geld (Kapitalismus) und die Gewalt (Krieg) sind die Grundlagen [ … ] und es sind dies, keineswegs zufällig, auch die bestimmenden Faktoren unserer Zeit. Als Bindeglied zwischen ihnen und als Katalysator, der die symbolische Bedeutung häufig erst sichtbar macht, wirkt dabei das Quellen- und Ursprungszeichen, Hofmeisters künstlerisches Alpha und Omega, seine Zauberformel Q.“ (1) Die Zeichen selbst – es sind dies vom Künstler veränderte oder verrätselte Symbole – schöpfen aus den kalligraphischen Traditionen verschiedener Kulturen und Zeiten: Er erschafft so eine Bildsprache, die an eine mystische Vergangenheit gemahnt und diese mit der Gegenwart verbindet, stets im Zeichen des Q, der Frage nach der „Quelle“.

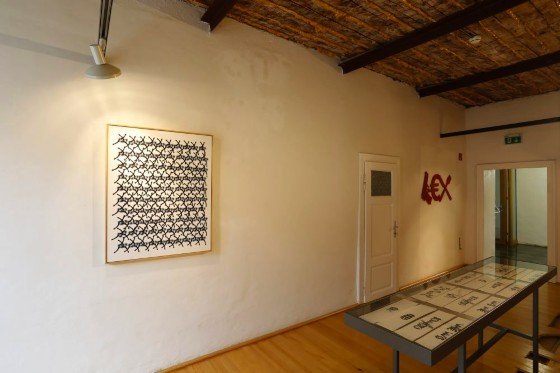

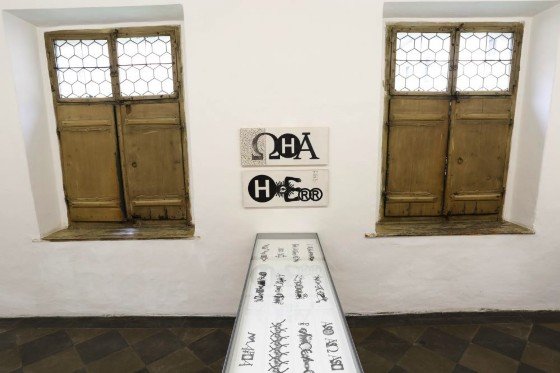

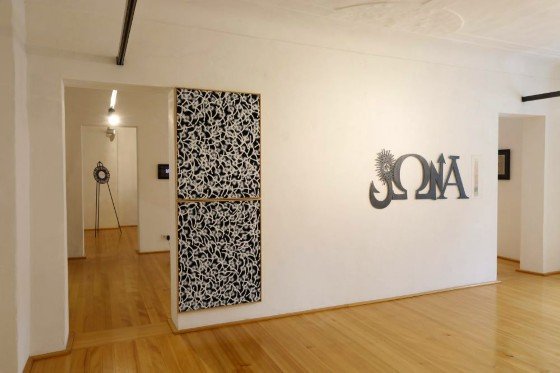

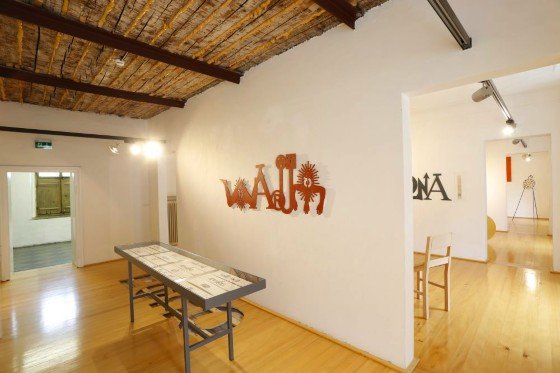

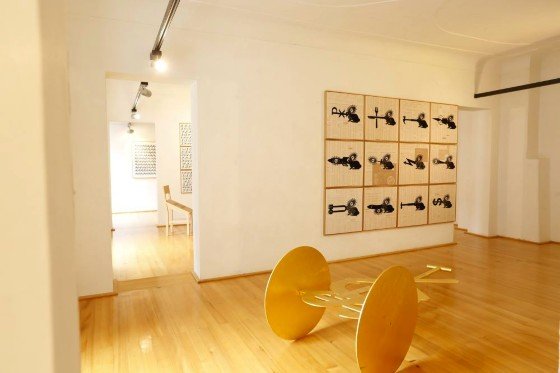

Die Ausstellung im Kulturzentrum bei den Minoriten zeigt eine Auswahl aus Werner Hofmeisters Bildschriften. Es sind Skulpturen, Stempelarbeiten auf Büttenpapier und Installationen, die eine Erweiterung durch Trickfilme, welche in einer Gemeinschaftsarbeit mit Ina Loitzl 2013 entstanden sind, erfahren. Die in Wien lebende Künstlerin erforscht mit ihren Kurzfilmen auf humorvolle Weise die Bildschriften des Quellensuchers, Hofmeisters Quellezeichen werden neu zusammensetzt wie animiert. Aus ihrer Erstarrung befreit beginnen die Zeichen zu tanzen und zeigen ein bemerkenswertes Eigenleben in kuriosen Verbindungen.

Ein Großteil der für die Ausstellung ausgewählten Arbeiten wurde noch nie gezeigt. Die Arbeiten bilden in ihrer Ballung ein Gedächtnistheater in einzigartiger Ausformung, das Themen wie Religion, Wirtschaft etc. neu definiert wie hinterfragt.

Johannes Rauchenberger/Eva Hofmeister

(1) Klaus Amann, Werner Hofmeisters BildSchrift, in: Zeilen, Hofmeister 2010-2011, 2011, S. 86.

Rede zur Ausstellungseröffnung

Meine Damen und Herren,

IHR ist das erste Wort dieser Ausstellung.

Ist es eine Bezeichnung, eine Anrede, ein Possessivpronomen?

Es ist die Begrüßung: „IHR Besucherinnen, Besucher!“ Ist das ein Vorwurf vielleicht, eine Unterstellung? Haben wir etwas angestellt, dass uns jemand so begrüßt? Oder ist es ein Zutrauen, dass WIR es sind, die Informationsstelle, Haltestelle, Registrierungsbehörde sind? Werner Hofmeister führt gleich zu Beginn Buchstaben vor, von denen wir uns schon am Anfang dabei ertappt fühlen, dass es nicht nur Buchstaben sind, sondern als solche auch Zeichen, die eine eigene Brandmark aufweisen. Die Informationsstelle – das „i“ – suchen wir in der Form von Kunst, die Haltestelle – das „H“ – kommt einem Innehalten in Form einer Ausstellung gleich, bevor man ein Verkehrsmittel zur Überwindung einer Distanz benutzt, das „R“ schließlich ist die Registrierung, weniger zur Zählung, also zur Erkenntnis, dass es bei einem Werk um eine geschützte Ware handelt.

Die Buchstaben findet man in der Ausstellung wieder, nur fein variiert: Gleich im ersten Raum findet sich ein Bild einer Tür, auf dem die genannten Lettern gestempelt sind, nur diesmal in der Anordnung gespiegelt: RIH.

Diese Buchstabenformation erschließt sich schon weniger, wenngleich alles in Werner Hofmeisters Kunst Erschließungscharakter hat: Man braucht sich bloß auf die Spur zu begeben und schon tritt man ein in einer merkwürdige Welt aus Zeichen, Logos und schließlich mythischer Kulturen, die vom 21. nachchristliche Jahrhundert bis tief in die Frühzeit reicht, dorthin, wo es nicht nur die herrliche Landschaft und das raue Klima seiner Kärntner Heimat Klein St. Paul gibt, sondern auch die Höhlen des Bergbaus norischer Kultur zur Gewinnung des Erzes, oder, metaphorisch gesagt: wo es Höhlen gab, in denen Dokumente erster menschlicher Kultur zu finden sind, erste Zeichnungen, die Wesentliches umreißen wollten – Nahrung, Fortpflanzung, Erregung, Krieg – dorthin, wo Geschichten zählten, dorthin, wo man noch nicht, oder – und das ist die Bürde bis heute – nicht mehr sprach. Alles, was Hofmeister hier sagt, ist reduziert auf Worte, Zeilen, Buchstaben. Aber darin fähig, die ganze Welt zu erzählen.

Das längste, was Hofmeister zu stammeln im Stande ist, sind Zeilen: JA, NEIN. JA, JA. NEIN. NEIN. JA, JA, JA. NEIN, NEIN, NEIN! MAMA, PAPA! LEX. SEX. dddddddddd. ADAM, ADIO. Und weiter geht die Leseübung. WARUM? NONA. ASO. WISAWIE.

Und schon sind wir mitten in Bereichen wie Zustimmung, Verneinung, Relativierung, Klarheit, Bergpredigt, Kindheit, Hilfe, Gesetz, Lust, Zeugung, Sex. Crime. Krieg. Schöpfung. Menschwerdung. Abschied. Tod. Und Hoffnung, dass wir uns bei Gott wiedersehen.

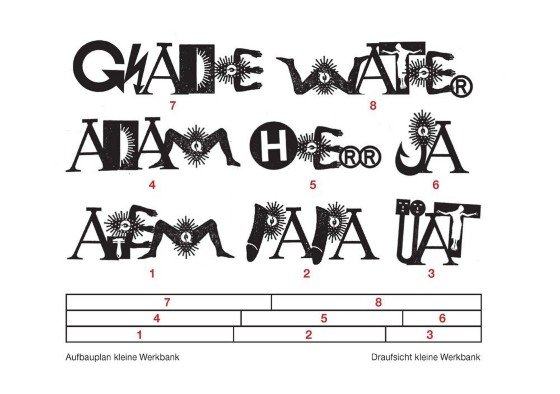

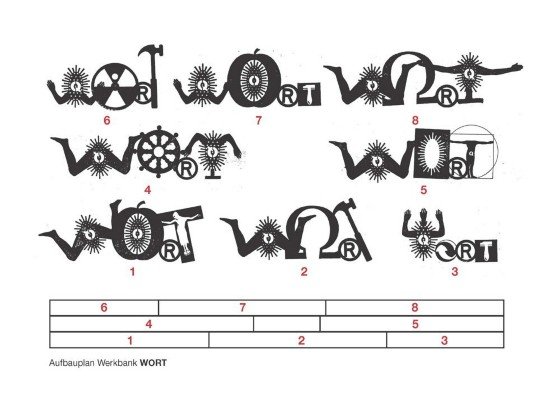

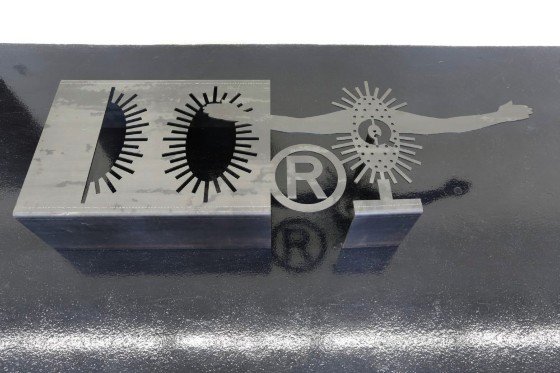

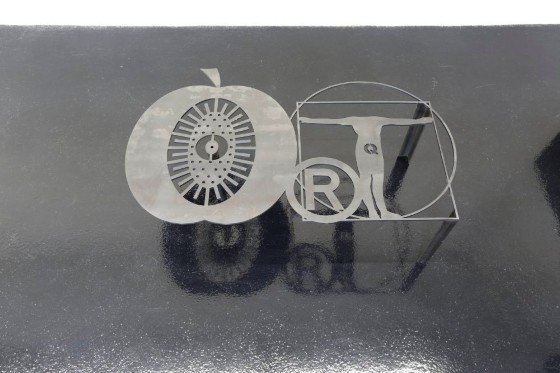

Man nimmt Platz, auf einer Bank nicht aus Geld, sondern aus Eisen: Ihre Form ist lesbar. DORT. ORT. FORT. Doch seine Buchstaben sind keine Buchstaben, die wertfrei wären. Die Bauteile vermitteln Welten: facebook, Apple, Leonardos Mensch. Und, wieder, das „R“ der Registrierung.

„Stammeln und staunend sich freun“ benannte Hofmeister unverblümt in einem Film, den der ORF im Vorjahr über sein Lebenswerk produziert hat, die Intention, Kunst zu machen. Zur Freude seines Staunens gehört eine lebenslange Suche nach Quellen, die ihn, so der Philosoph Hubert Matt in einer unwidersprechbaren Ernsthaftigkeit, zum eigentlichen „Gründer der Quellenkultur“ gemacht hat.

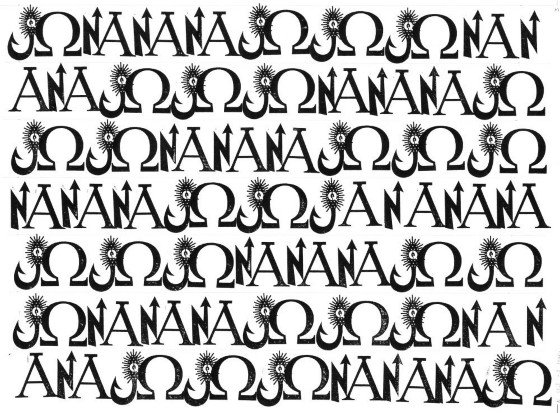

Dazu gehört zunächst einmal – kulturpolitisch angemerkt – ein Bekenntnis zur Provinz. Werner Hofmeister ist in Klein St. Paul geboren, lebt in Klein St. Paul und wird wohl auch in Klein St. Paul sterben. Punkt. Zugegeben, studiert hat er nicht in Klein St. Paul, aber auch nicht in Klagenfurt, Graz oder Wien, sondern in Darmstadt und Trier. Sein Studienaufenthalt hat ihn sensibel gemacht zur Auseinandersetzung mit damals aktuellen Strömungen zeitgenössischer Kunst wie jener der Konzeptkunst und den Impulsen, die Joseph Beuys damals einer ganzen Generation vermittelte: Dass Kunst etwas mit dem sozialen Leben zu tun hat. Aus dessen Performance „Ja, Ne“ wurde denn auch eine Hommage in dieser Ausstellung, die der Ausstellung den Titel gab: JA, JA, NEIN, NEIN. Nur, dass schon im Nachlesen dieser aus A und Omega bestehende Schriftstempelübung das Lokalkolorit seiner Kärntner Sprache herauslesbar ist: JO, NA, JO JO JO, NA NA NA.

Dass Kunst etwas mit dem Leben zu tun hat, hat Hofmeister in zahlreichen Interventionen in Kärnten sichtbar gemacht, die hier nicht alle aufgezählt werden können: Das Landesgericht ist unter ihnen, die Landesregierung zur Zeit Jörg Haiders mit der „REX“-Bank, der Loiblpass, einige Kirchen. Aber am deutlichsten ist es doch das „Museum für Quellenkultur“, (zu dem meine Ko-Kuratorin Eva Hofmeister noch einiges sagen wird.) Die genauere Bezeichnung heißt: „Kunsthaus Kärnten Mitte“. Über Provinzialität muss man nicht reden, sie muss man nehmen und kreativ umbauen – für diesen Transformationsprozess ist Werner Hofmeister König. Und wie jeder Künstler, der sich mit den Eigenheiten der Provinz beschäftigt, erhielt auch Hofmeister sehr viel Widerstand.

Dass Kunst etwas mit dem Leben zu tun hat, zeigt sich auch darin, dass bei Hofmeister die Kunst nicht einfach mit dem Werk gleichgesetzt wird, sondern auch in soziale Funktionen überführt wird. Und in ganz elementare wie essen, spielen oder beten. Die Buchstabensuppe kann man kochen und im Qultmahl – zur Vorspeise – einnehmen. Man kann sie aber auch spielen, als Würfelspiel, oder sich im Pfeilschießen üben und – man lese das Ziel genau – den genauen „Ort“ treffen.

In jenem Gloria aus der Schubertmesse, das Hofmeister mit „stammeln“ und „staunen“ antippte, heißt es im Original: „Stammeln auch wir, die die Erde gebar.“ Die Geburt aus der Erde ist in den Zeilen von Werner Hofmeister sehr offensichtlich vorgeführt, und noch deutlicher von Ina Loitzl in einen femininen, oder: feministischen Witz überführt. Alles verschluckt die Vulva mit Strahlenkranz, Häuser, Raketen, Pfeiler, alles bringt sie hervor. Ihr Film gleich am Begrüßungsort dieser Ausstellung spricht eine sehr deutliche Sprache, wozu wir fähig sind, und wozu wir fähig wären.

Kehren wir zurück zum Anfang der drei Buchstaben RIH. Mit einer kindlichen Freude muss man sich denn auch das RIH-Stempeln vorstellen. Kinder freuen sich über die ersten Stempelsets. Sie stempeln auf Blättern, sie stempeln aber auch gerne daneben. Es sind Symbole wie Haus, Blume, Sonne. Solch unbedarfte Art finden wir bei Werner Hofmeister auch. Doch es ist eine docta ignorantia, in die uns der Künstler führt. Was nun – RIH? Es ist keine Abkürzung wie RIP, keine Farbbezeichnung wie ROT, kein REH, keine RUH. Oder doch?

„Über allen Gipfeln

Ist Ruh‘,

In allen Wipfeln

Spürest Du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur! Balde

Ruhest du auch.“

Aus diesem bekannten Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe über die Natur und den Tod flitzt bei Werner Hofmeister das schnelle Pferd von Kara ben Nemsi, schnell wie der Wind. Es heißt RIH. Der Künstler hat damit eine ganze zugemauerte Tür im alten Minoritenkloster im letzten Raum abgestempelt. Als Scheinbild taucht es ein zweites Mal, gleich im ersten Raum, auf. Aber flitzt es, wie einst, als (Buben-)generationen sich durch die abgegriffenen Seiten Karl Mays arbeiteten, noch auf? Schnell wie der Wind: Der Bubentraum war zwergenhaft, angesichts der Geschwindigkeitszunahmen, denen das Erwachsensein ausgeliefert ist: Nicht nur in der Akzeleration technischer Möglichkeiten, sondern auch in der biografischen Erkenntnis, die in der Warnung Goethes zum Ausdruck kommt: „Warte nur! Balde / Ruhest du auch.“ So könnte man den Wind auch deuten – als Hauch der Vergänglichkeit:

„Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne? Eine Generation geht, eine andere kommt. / Die Erde steht in Ewigkeit.“ (Koh 1,3-4)

„Ich beobachtete alle Taten, die unter der Sonne getan wurden. Das Ergebnis: Das ist alles Windhauch und Luftgespinst. Was krumm ist, kann man nicht gerade biegen; / was nicht da ist, kann man nicht zählen. “ (Koh 1,14-15)

Werner Hofmeister hat dann doch einiges „geradegebogen, was krumm war.“ Eine Lanze zum Beispiel zum Hirtenstab, um nur eine kleine Intervention im kirchlichen Raum zu erwähnen. Oder verschoben: Etwa einen Corpus des Gekreuzigten eines Friedhofkreuzes, den er nur ein wenig auf seinem eigenen Kreuz nach oben verschoben hat: Der „Sprung-Jesus“ am Grazer Kalvarienberg wurde somit auch zum geheimen Logo der großen Ausstellung „Himmelschwer. Transformationen der Schwerkraft“ im Jahr der europäischen Kulturhauptstadt 2003 für Graz. Und es ist einer der häufigsten nachgefragten Motiven aus dem deutschsprachigen Raum in Bezug auf Christus in der Gegenwartskunst in den letzten 10 Jahren. Unendlich oft wurde es in Religionsbüchern bereits abgebildet. Selbst im Bilderkanon der derzeitigen diözesanen Öffentlichkeitsarbeit kommt es – freilich ohne den Namen des Künstlers zu nennen – vor und man kann in den Pfarrschaukasten über Ostern nachdenken. Auch in diesem Kreuzgang übrigens.

Werner Hofmeister ist kein Pessimist wie Kohelet einer war, wenngleich er mit RIH eine Spur zum Windhauch des Predigers legt. Werner Hofmeister hat keine Angst in seiner Kunst auf die Religion zuzugehen. Er tut es in gleicher Weise mit dem Geld, mit der Sexualität, mit der Macht. Aus dem hängenden Penis werden nicht nur der PAPA gemacht, sondern, in serieller Stellung dafür, auch Maschinengewehre: „dddddd“. Aus der Vulva wird auch eine Monstranz oder das Auge Gottes. Im Inneren: Sein Q, das Markenzeichen Werner Hofmeisters, des „Gründers der Quellenkultur“. Entstanden ist es in den 80-er Jahren aus einem Auftrag des Quelle-Kataloges, jenes Versandhauses, das in jedem österreichischen Haushalt der 70-er und 80-er Jahre wichtiger war als die Bibel. Hofmeister listete alle zu liefernden Waren auf: Nur bei Q, bei X und Y fand er nichts. Aus Y wurde die Wünschelrute, aus X das Wahlkreuz und aus Q sein entscheidendes Zeichen und seine Zauberformel, die er fortan überall finden sollte: Mit dem „Quellensucher“ zeigten wir Werner Hofmeister vor 13 Jahren in seiner ersten Einzelausstellung bei den Minoriten.

Der Klagenfurter Germanist Klaus Amman hat mit den oben genannten vier Grundkoordinaten den Ansatz von Werner Hofmeister, die Welt künstlerisch zu deuten, umschrieben: „Das Göttliche (Religion), das Geschlecht (Sexualität), das Geld (Kapitalismus) und die Gewalt (Krieg) sind die Grundlagen [ … ] und es sind dies, keineswegs zufällig, auch die bestimmenden Faktoren unserer Zeit. Als Bindeglied zwischen ihnen und als Katalysator, der die symbolische Bedeutung häufig erst sichtbar macht, wirkt dabei das Quellen- und Ursprungszeichen, Hofmeisters künstlerisches Alpha und Omega, seine Zauberformel Q.“

Seltsam kultisch scheint die Welt Werner Hofmeisters zu sein, nicht nur in seinem Museum, sondern auch in dieser Ausstellung: Ein Kultwagen, bestehend aus SEX. Doch das Dollar- und das Eurozeichen, das Essenszeichen des X macht den Sex zur Gier nach Profit. Tischsets unterstreichen dieses Kultmahl des Kapitalismus. Die LEX scheint sich denn auch weniger auf das Vollziehen des Gesetzes zu beziehen, als auf die Durchsetzung durch Gewalt mit der Pistole. WARUM ist die Frage, die eine Ausstellung stellen kann. Ebenso die Einladung, auf einem Stuhl zu sitzen, auf dem man nicht Platz nehmen kann, weil man abrutscht. Er markiert denn auch den Ausgang und den Hinweis, sich auf die Quelle, die ein Wundmal hat, zu beziehen: Eine frühe Arbeit des Quellensuchers. In diesem Raum ist das A und das Omega zu sehen, mit der unendlich variantenreichen Art, NEIN und JA zu sagen.

Den Anfang mit MAMA und PAPA zu schreiben ist aber in der Leseschule der Zeilen Werner Hofmeisters nicht genug. Es ist auch Adam dabei. Und, andersfarbig, ADIO. Also Anfang im Sinne nicht einfach der eigenen Biografie, sondern Anfang im Sinne der Menschheit. Und Abschied. Im Zuspruch, dass wir uns bei Gott wiedersehen. Dazwischen liegt, fein verästelt, der Tanz der Unendlichkeit. All diese „Zeilen“ sind aufwändig in der Metallfabrik mit modernster Lasertechnek geschnitten. Werner Hofmeister studierte auch Maschinenbau. Maschinelle wie körperliche Arbeit gehört notwendig zu seinem Werk dazu. Die beiden Werkbänke heben diese Lust auf Arbeit besonders eindrucksvoll hervor. Aber seine Arbeit, so manuell man sie nachvollziehen kann, ist eine Arbeit des Geistes. Seine Worte stehen in beinah chaotisch zu nennender Ordnung auf diesen Bänken. Sie führen, wie Eva Hofmeister das in Anlehnung an die Renaissance genannt hat, ein „Gedächtnistheater“ auf.

(Johannes Rauchenberger)