WARTEHÄUSCHEN

Klein St. Paul, Eberstein, Brückl, St. Veit an der Glan, Althofen

Österreich

2016

Wartehäuschen. Das Museum im öffentlichen Raum.

Warten ist je nach Situation und Inhalt sehr unterschiedlich. Wir warten auf ein freudiges Ereignis oder wir warten auf eine Nachricht mit Sorge, wir warten auf den bevorstehenden Tod oder auf die Geburt eines Kindes. Wir warten auf das Heimkommen der kleinen Kinder, sie haben sich schon sehr verspätet, wir sind in großer Sorge. Wir warten auf den Bus, auf den Zug, auf das Essen. Es öffnet sich ein ungewisser Zeithorizont beim Warten. Das Warten an einer dafür eingerichteten Wartestation unterscheidet sich stark von anderen Situationen des Wartens. Zumeist sind wir eher rastlos, sprich: ortlos. Wir wechseln die Räume in der Wohnung. Wir werden unruhig.

Wartesituationen können aber auch gestaltet sein. Wartehäuschen sind Orte, die speziell für das Warten eingerichtet sind. Wir sind von Wind und Regen geschützt, wir können am Fahrplan beispielsweise noch nachsehen, ob tatsächlich eine Busankunft in Planung ist; vielleicht ist sogar eine Uhr vorhanden, die die offizielle Zeit anzeigt oder ein Display, welches angibt, wann der Bus oder der Zug kommt, ob sie Verspätung haben oder gar ausfallen. Warteräume in Arztpraxen sind oft ganz unangenehm, erstens haben wir Angst, zweitens werden wir ungeduldig und manchmal entwickelt sich auch das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden – weil etwa andere vorgezogen werden. Jemanden warten zu lassen war auch immer schon eine Methode der Disziplinierung. Das Warten auf das Christkind haben wir dagegen in guter Erinnerung. Jede Dramaturgie der Spannung – etwa im Film – produziert Warten bzw. bezieht sich auf Warten als Grundexistential des Menschen.

Warten situiert sich zwischen Angst, Ungeduld und Vorfreude, es ist zukunftsgerichtet. Nur weil wir Zukunft haben, sprich: auch Zeitbewusstsein, kommen wir in die Situation des Wartens. Rodion Ebbighausen spricht von drei Modi des Wartens: Furcht, Sehnsucht und Langeweile – die hätten wir bald übersehen. Und er spricht von drei möglichen Reaktionen: Resignation, Verzweiflung und Leidenschaft – und einer vierten: Gelassenheit. Warten ist in unterschiedlichen Kulturen anders gestaltet. Denken wir nur etwa an das Warten in der Schlange. Es gibt ein Warten, das offen macht für alle Sinne, für alle Beobachtungen. Billy Ehn und Orvar Löfgren sprechen davon in ihrer Studie über Warten, Routinen und Tagträume. Beim Warten gibt es einen Punkt, wo wir aufgeben, etwa auf das Eintreffen einer Person zu hoffen, auf das Eintreten des Ereignisses zu wetten. Wenn wir diesen Punkt überschreiten, also die Situation aushalten, dann treten an die Stelle der Ungeduld die Gelassenheit und ein offener Blick, ein offenes Ohr für den Ort, für die Gegenwart.

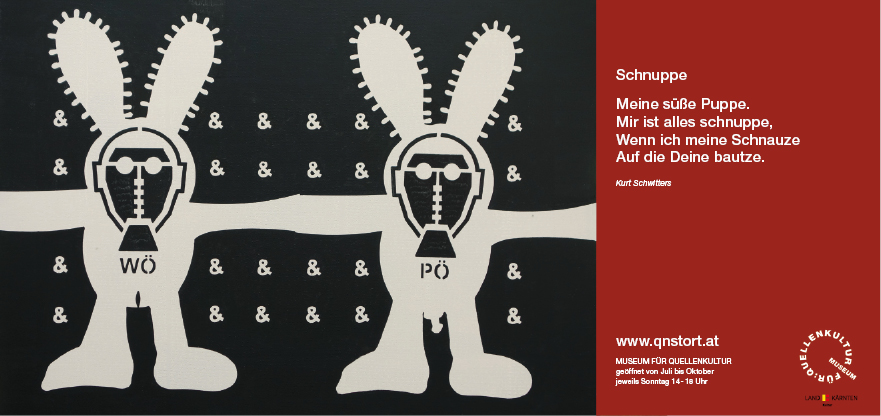

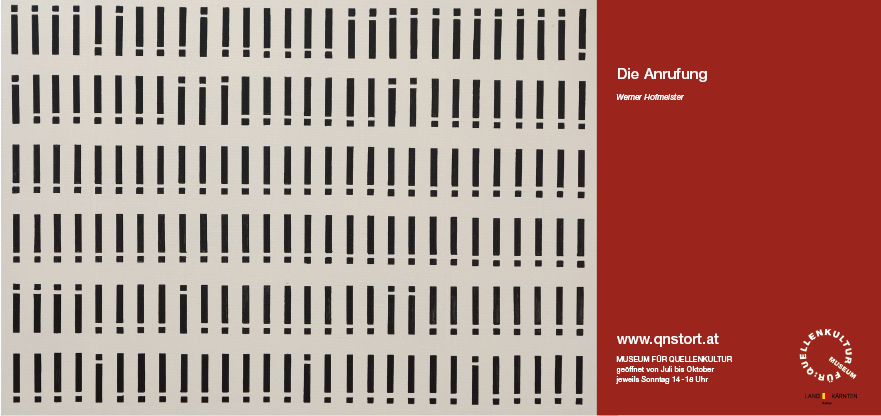

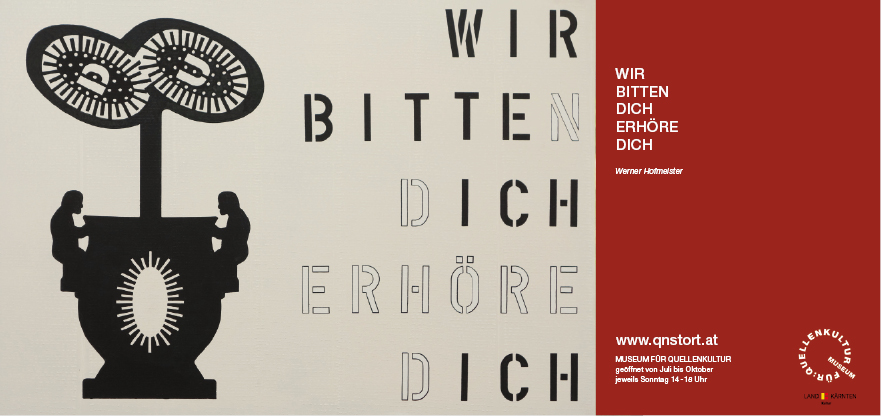

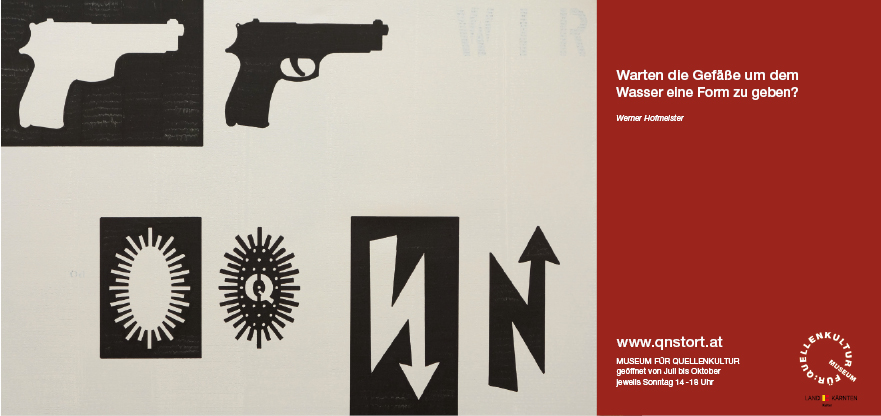

Zurück zu den Wartehäuschen. Sie sind eine Architektur, die das Warten formt. Sie machen es erträglich. Sie machen es aushaltbar. Gibt es oder gäbe es Möglichkeiten, auch andere Situationen des Wartens zu gestalten? Sie erträglicher oder gar ertragreich zu machen? Wartezimmer wären hier ein spannendes Feld. Die Bushäuschen im Görtschitztal sind aktuell neu gestaltete Wartehäuschen, vom Künstler Hofmeister mit speziellen Plakaten ausgestattete. Hier hängen auch sonst Plakate, Werbeplakate. Unsere Wartesituation – eigentümliches Zeitintervall – wird also genutzt, das wird in der Literatur über das Warten zumeist übersehen. Wartende sind für neue Aufmerksamkeiten offen, ja sogar froh, abgelenkt zu werden. Denken wir nur an die Zeitschriften in Warteräumen bei Zahnärzten oder Friseuren oder an die Süßigkeiten an der Kassa des Lebensmittelgeschäftes. Will Hofmeister von uns etwas? Grundsätzlich vielleicht nicht, über den Besuch der BusfahrerInnen im Museum für Quellenkultur würde er sich schon freuen – er geht hinaus mit dem Museum, zu den Menschen hin. Ist eine solche Wartesituation für Kunsterfahrung überhaupt geeignet, besser als ein Museum oder die Galerie, ist ein Museum überhaupt eine Art Warteraum, Raum der Gegenwart und Gegenwärtigkeit?

Gerade in seiner Nutzlosigkeit ist das Warten eine besondere Zeitform, eine künstlerische Form. Warten verändert die Wahrnehmungssituation. Und das in einem zumindest zweifachen, ja vielleicht dreifachen Sinne. Die Wahrnehmung ist – erstens – intensiviert und intensivierend. Sie ist – zweitens – eine Selbstwahrnehmung in der Spannung von Ort und Zeit (als Zukunft). Sie ist – drittens – eine offene Wahrnehmung, die empfänglich ist für ungewohnte Blicke und Eindrücke. Das Warten ist eigenartigerweise ein Chronotopos, der sich aus der Zeit und dem Raum gleichsam ausklinkt, beide auf sich selbst zurückleitet. Es ist eine Situation des „Gerade- noch-Nicht“. Entscheidungen stehen an, sie können gestürzt werden. Warten ist fremdbestimmt, es ist insofern ein Moment der Einsamkeit, der Verlorenheit. Jedem Warten wohnt eine Angst inne – vor dem, was eintreten könnte an Schlimmem oder dem, was an freudiger Erwartung enttäuscht werden könnte. Es ist eine gegebene Zeit, eine vorgegebene, eine unbestimmte, zumeist eine ungeplante. Wir sind passiv im Warten, ausgeliefert. Wir können uns nur Nebensächlichem widmen – Zeitungen lesen, Plakate betrachten, mit jemandem reden, die Möglichkeiten des Smartphones nutzen. Das sind aber Beschäftigungen, die so nicht vorgesehen waren von uns,es hat sich eine Lücke geöffnet, eine Quelle. Im Warten befinden wir uns in einer Lücke, wie erstarrt, still, wie vor Kunstwerken. Es gibt nur noch uns und das Da. Die Zeit selbst wird zum Fokus der Wahrnehmung, wir sind Zeitzeugen – der Zeit selbst. Alles Gegenwärtige wird vom Zukünftigen gestellt. Warten setzt Gewohnheiten aufs Spiel, fordert unser Vertrauen heraus – ist er diesmal wirklich auch pünktlich? Warten ist – wegen des zukünftigen Zeitpunktes von dem es generiert wird – eine funktionsfreie und interessenlose Zeit. Also eine ästhetische Zeit, eine Intensität.

Warten ist Quelle, Möglichkeit, auf die Umgebung zu schauen. Hofmeister gibt uns Hinweise, Leitlinien, Hilfestellungen. Wartesituationen sind Möglichkeiten für unverhoffte Begegnungen – mit Menschen und mit Kunst. Wartehäuschen sind Teil einer Quellenkultur – vielleicht sind sie heute das, was früher Brunnen im Dorf waren.

(Hubert Matt)